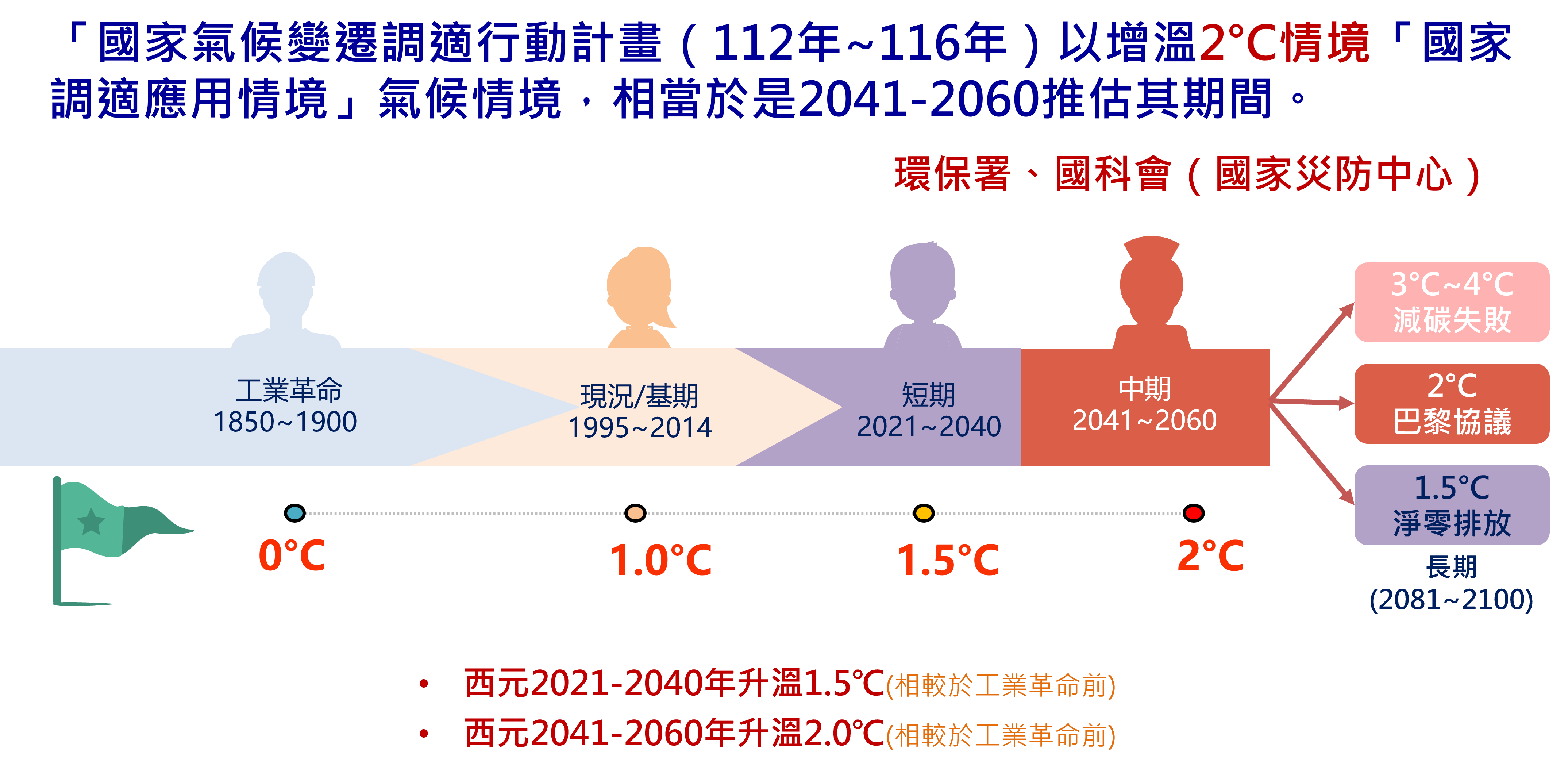

氣候變遷情境並非預報天氣,無法得知未來某一年的氣候狀況,情境為假設排放情境,相對於基期的變化,不同版本的模式推估期與情境資料不同,不建議以AR5與AR6相互比較,建議以同一版本的基期與未來推估進行比較。

為方便擬定調適目標,利於理解與對應的短、中、長期時間。以固定暖化情境2°C為例,代表的是2041-2060期間的平均氣候變化,而4°C情境則是相當於世紀末期間的推估期。

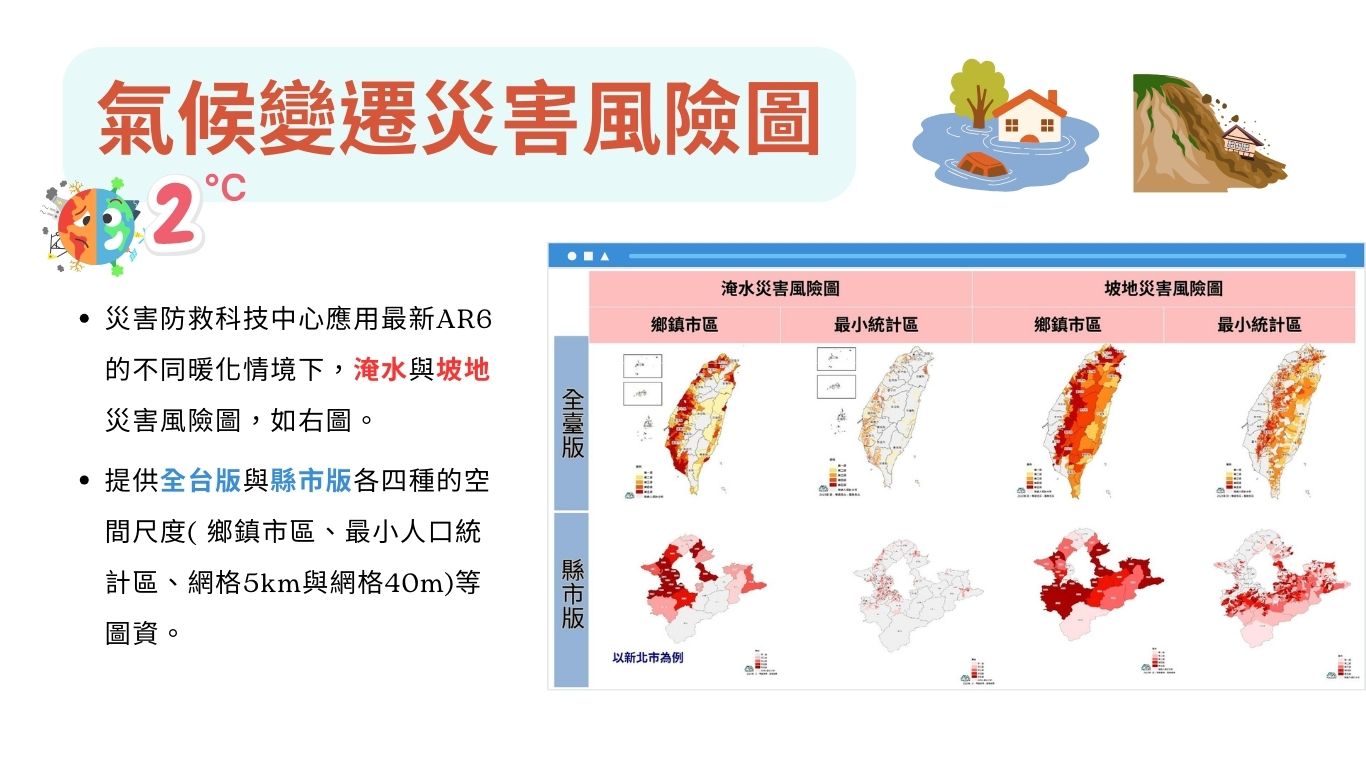

氣候變遷下淹水災害風險圖

利用國科會TCCIP計畫提供最新的CMIP6情境之0.05度解析度之統計降尺度日降雨資料,評估淹水災害的危害度指標,進而應用水利署公告的650mm/24hr淹水潛勢圖資評估淹水災害脆弱圖,以受影響人口為暴露量指標,利用指標分級方式疊加後,完成氣候變遷情境下受影響人口之淹水災害風險圖資,提供使用者初步在空間上辨識風險高低之參考。

氣候變遷下坡地災害風險圖

評估坡地災害的危害度指標,進而應用地礦中心公告的地質災害潛勢圖資等評估坡地災害脆弱圖,利用不同指標分級方式疊加後完成氣候變遷坡地災害風險圖資,作為空間上風險辨識之參考。相關的坡地風險圖說明請參閱國家災害防救科技中心電子報

在氣候變遷災害風險圖台,可圖資查詢與線上套疊,提供不同增溫情境下兩種空間尺度風險圖(鄉鎮市區與最小人口統計區),以及兩種空間尺度之危害-脆弱度圖(網格5km與網格40m),提供不同領域的使用者套疊暴露量。

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS

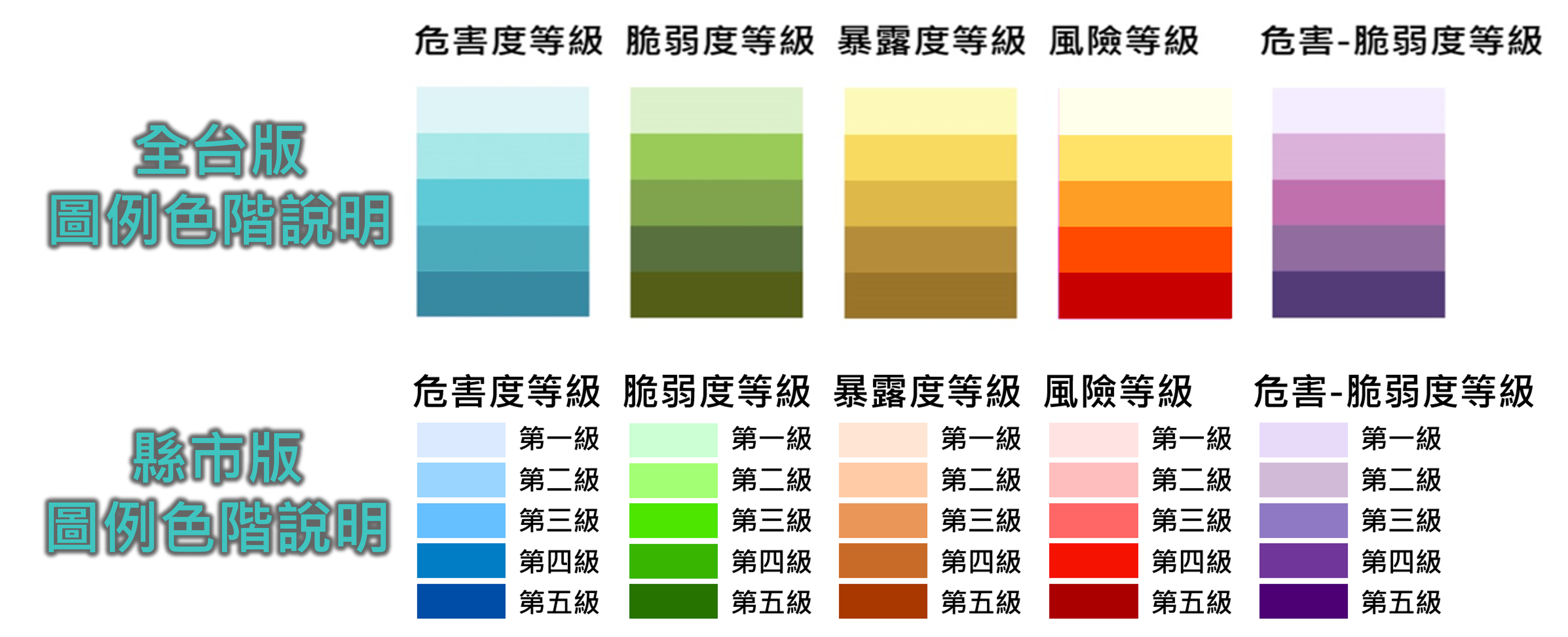

全台版的風險圖是將全台有淹水災害潛勢的鄉鎮區(316個)一同評估淹水災害風險等級,縣市版則是依據各縣市內可能的淹水鄉鎮,如:新北市25區。如下圖

- 全台版風險圖:四種空間尺度,建議以鄉鎮與5km網格尺度查詢其空間分布,較易辨識差異與應用。適合應用於上位(部會、中央)的規劃者,可了解全台的相對高風險區位高低(相當於全國排名)

- 縣市版風險圖,雖亦是漸層色呈現,但其分級顏色與全台不同,依據不同指標呈現該顏色下風險圖空間分布,建議以最小統計區與40m網格,較易呈現空間細緻度的風險變化。若是縣市政府針對縣市的轄區內淹水潛勢區比較風險高低,則建議用縣市版的圖資

氣候變遷風險圖應用於規劃調適策略參考,並不適用限制開發或擔保品安全與否。未來氣候變遷下,風險圖是相對等級的結果,只能了解未來推估情境,相對現況風險等級可能增加的趨勢,不能作為預測淹水衝擊的結果

淹水災害風險圖提供四種空間尺度,可依據指標特性及使用者需求,採用不同的資料淹水災害風險圖將以四種空間尺度分析:

鄉鎮市區:以行政單元劃設,若在全臺空間分佈上,較容易辨識其差異性,但同時有區域均質化的現象。

鄉鎮市區:以行政單元劃設,若在全臺空間分佈上,較容易辨識其差異性,但同時有區域均質化的現象。

最小人口統計區:為內政部統計人口或社會經濟彙整資料之最小空間單元,每一單元人口數小於400人。

最小人口統計區:為內政部統計人口或社會經濟彙整資料之最小空間單元,每一單元人口數小於400人。

網格5公里:由TCCIP對外提供降尺度之氣候情境資料網格大小。

網格5公里:由TCCIP對外提供降尺度之氣候情境資料網格大小。

網格40公尺:為最小空間單元,以淹水潛勢圖之空間尺度分析。

網格40公尺:為最小空間單元,以淹水潛勢圖之空間尺度分析。

以全臺看,鄉鎮市區與網格5公里其資料易讀性較高,相對容易判識,但具有空間均質化之影響。而最小統計區和網格40公尺之空間尺度,由於尺度較小,建議使用於各縣市之相關規劃。

Dr.A網站上提供的下載圖資是以JPG檔為主,請至https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/AdvanceTool/ToolManual連結下載。目前僅提供政府與學研單位索取相關圖資或Shp檔案,其他外部單位皆以提供圖檔為主。

建議可先利用Dr. A目前線上風險圖展示平台對外公開的資料(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS#),進一步測試應用。

應用Mapbox圖台圖資套疊其他暴露度圖資(KML),須注意

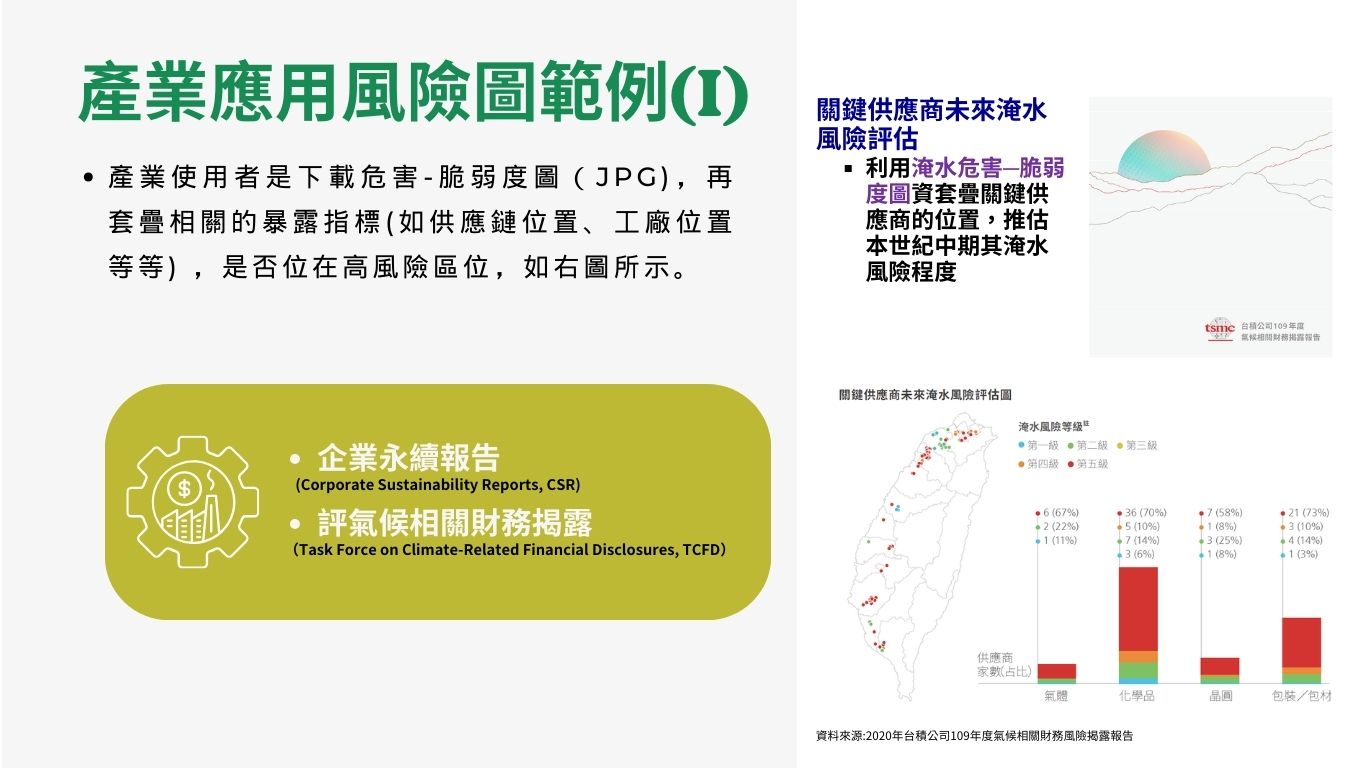

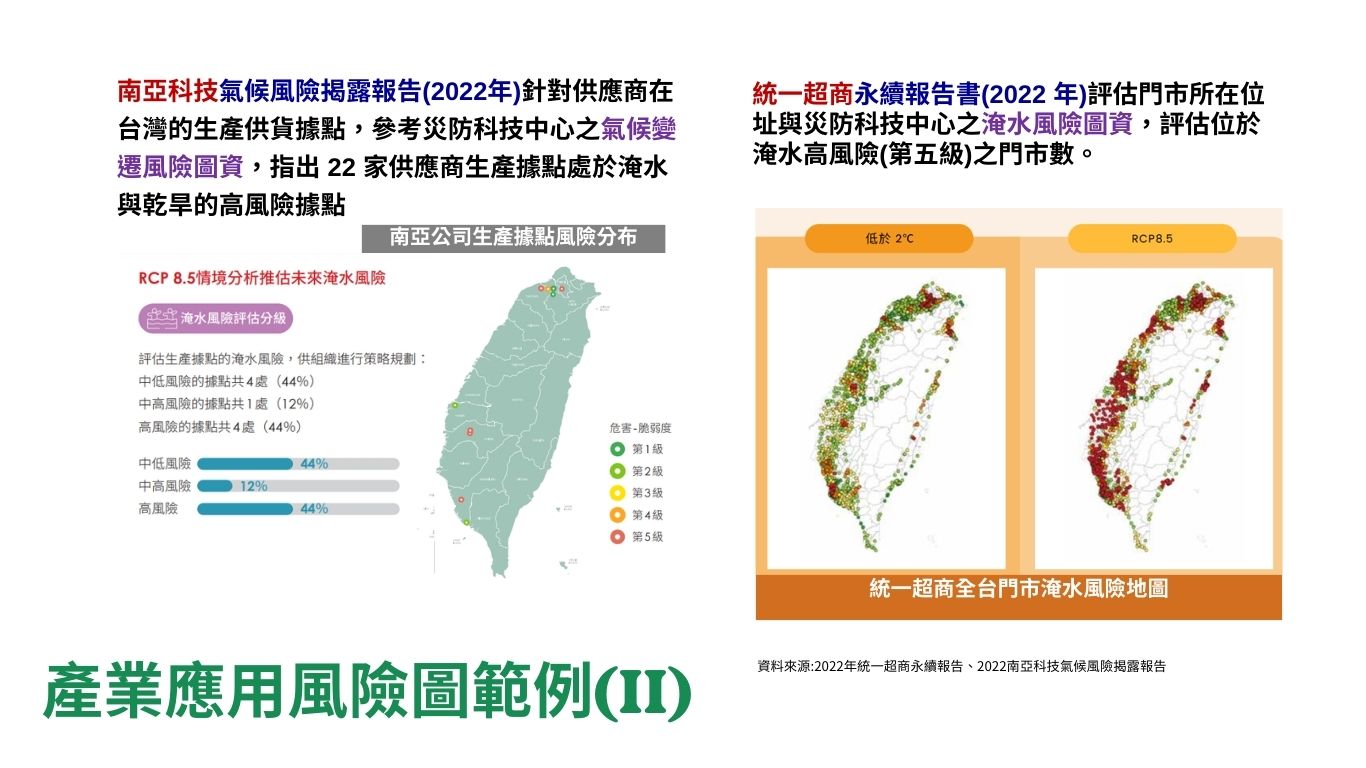

線上的淹水風險圖已套疊人口分布,欲評估不同暴露量(如不同供應鏈產量用),建議勾選危害-脆弱圖再進行套疊(採用網格5km與網格40m)。

線上的淹水風險圖已套疊人口分布,欲評估不同暴露量(如不同供應鏈產量用),建議勾選危害-脆弱圖再進行套疊(採用網格5km與網格40m)。

Dr.A平台並不會存取使用者上傳的圖資,使用者欲套疊的圖資,是採用使用者電腦內儲存檔案,進行套疊,線上只是暫存,套疊完成後請用擷取畫面方式,下載套疊後之畫面。

Dr.A平台並不會存取使用者上傳的圖資,使用者欲套疊的圖資,是採用使用者電腦內儲存檔案,進行套疊,線上只是暫存,套疊完成後請用擷取畫面方式,下載套疊後之畫面。

詳細疊圖方式,可請參閱圖台KML處的圖資上傳說明之影片檔。

詳細疊圖方式,可請參閱圖台KML處的圖資上傳說明之影片檔。

IPCC根據不同的社會經濟發展條件與人口成長情形,將會造成不同程度的溫室氣體、氣溶膠排放量區分等,設定氣候模式與氣候變遷情境,如RCP8.5、RCP4.5等,不同的情境設定差異,最後都會反映在溫度上升的趨勢,進而導致全球的氣候變遷。因此將氣候情境簡化為不同程度的未來增溫幅度,如近未來即將發生的增溫1.5℃、以及在世紀中期間可能到達2℃,與世紀末的4℃等增溫情境,較有助於使用者與決策者,瞭解不同增溫情境下的衝擊程度。詳細情境資料設定說明可參考https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/km_newsletter_one.aspx?nid=20210331115732(王俊寓等人,2020)。故風險圖配合國家情境設定,以增溫情境分析可能的氣候變遷災害風險圖資。

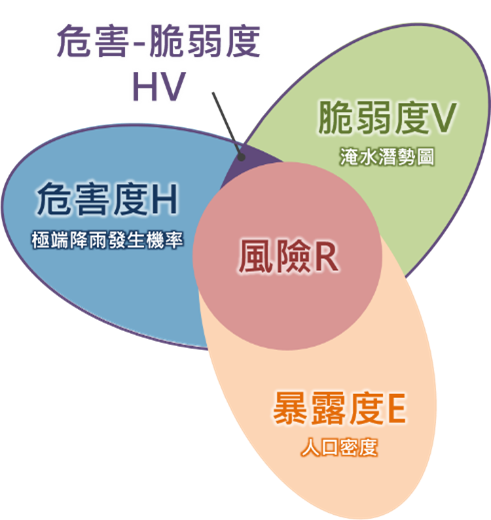

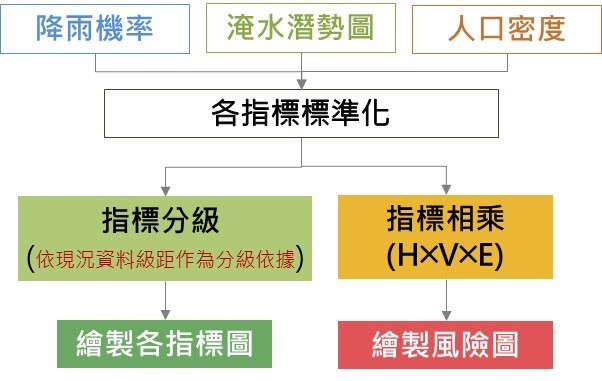

風險圖是由危害度、脆弱度、暴露度三種指標所組成,如下示意圖所示。危害度採用TCCIP之RCP8.5情境基期與未來推估之網格日資料進行頻率分析,針對24小時雨量超過650公釐發生之降雨機率。脆弱度則是經濟部水利署公告之24小時降雨量650公釐下的第三代淹水潛勢圖,全臺的淹水深度及淹水範圍做為淹水脆弱度之指標。而暴露度則是以人口密度做為分析。

風險圖是由危害度、脆弱度、暴露度三種指標所組成,如下示意圖所示。危害度採用TCCIP之RCP8.5情境基期與未來推估之網格日資料進行頻率分析,針對24小時雨量超過650公釐發生之降雨機率。脆弱度則是經濟部水利署公告之24小時降雨量650公釐下的第三代淹水潛勢圖,全臺的淹水深度及淹水範圍做為淹水脆弱度之指標。而暴露度則是以人口密度做為分析。

圖1 淹水災害風險圖概念示意圖

風險圖介紹可請參閱下列網頁內容https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/AdvanceTool/TotalRisk,其圖資下方除了有文字說明以外,還可以參考"i",亦有簡單的名詞解釋。另外,相關的出版品與懶人包也具有解釋危害度、脆弱度、暴露度等指標之說明。

風險圖介紹可請參閱下列網頁內容https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/AdvanceTool/TotalRisk,其圖資下方除了有文字說明以外,還可以參考"i",亦有簡單的名詞解釋。另外,相關的出版品與懶人包也具有解釋危害度、脆弱度、暴露度等指標之說明。

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Education/Brief?NowMenu=Brief

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Education/Publication?NowMenu=Publication

風險等級原始數值無直接在網站上對外提供,避免使用者在不了解該資料特性下誤用,故目前僅提供政府與學研單位索取圖資及相關資料,以利確認圖資的正確應用。

Dr.A淹水風險圖已套疊人口分布,欲評估不同暴露量(如不同供應鏈產量),建議勾選危害-脆弱圖再進行套疊(採用網格5km與網格40m)。

Dr.A淹水風險圖已套疊人口分布,欲評估不同暴露量(如不同供應鏈產量),建議勾選危害-脆弱圖再進行套疊(採用網格5km與網格40m)。

可將欲分析的點位轉成shp檔案,疊加在危害-脆弱圖上(JPG檔)。

可將欲分析的點位轉成shp檔案,疊加在危害-脆弱圖上(JPG檔)。

可下載全台尺度的危害-脆弱度圖,了解供應鏈所在位置的危害-脆弱度等級,再將該點位標示出。或是在風險圖展示系統(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS)上輸入點位查詢該點位的危害-脆弱度等級。

可下載全台尺度的危害-脆弱度圖,了解供應鏈所在位置的危害-脆弱度等級,再將該點位標示出。或是在風險圖展示系統(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS)上輸入點位查詢該點位的危害-脆弱度等級。

為更近一步分析至地址資料(鄉、村、路),建議可下載最小統計區之風險圖資,並可在風險圖展示系統的圖資上可以查詢相關位置(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS)分析

為更近一步分析至地址資料(鄉、村、路),建議可下載最小統計區之風險圖資,並可在風險圖展示系統的圖資上可以查詢相關位置(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS)分析

風險圖資查詢經緯度或地址資料,建議可在風險圖展示系統圖資上可以查詢相關位置

風險圖資查詢經緯度或地址資料,建議可在風險圖展示系統圖資上可以查詢相關位置

Dr.A平台上提供的淹水災害風險圖,是考量人口分布,欲評估不同暴露量(如不同擔保品),建議以危害-脆弱度圖進行套疊評估,可採用網格5km與網格40m之危害-脆弱度圖。

Dr.A平台上提供的淹水災害風險圖,是考量人口分布,欲評估不同暴露量(如不同擔保品),建議以危害-脆弱度圖進行套疊評估,可採用網格5km與網格40m之危害-脆弱度圖。

可將欲分析的擔保品之經緯度座標,轉成KML檔案,在疊加在危害-脆弱度圖上,經由風險圖展示系統(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS#)上輸入點位查詢該點位的風險。

可將欲分析的擔保品之經緯度座標,轉成KML檔案,在疊加在危害-脆弱度圖上,經由風險圖展示系統(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS#)上輸入點位查詢該點位的風險。

若只考量極端降雨,則可應用危害度圖,危害度圖是以日雨量超過650毫米年最大值之機率。

若只考量極端降雨,則可應用危害度圖,危害度圖是以日雨量超過650毫米年最大值之機率。

Dr.A平台上之災害風險圖所呈現有顏色的空間區塊皆具有災害潛勢的可能,氣候變遷災害風險圖主要是以同色漸層色階呈現,以呈現出加重情形。等級一代表相對風險低,並非是無危害衝擊。

風險圖的災害風險(R)定義是以危害度(H)、脆弱度(V)及暴露度(E)三者交集定義。

風險圖的災害風險(R)定義是以危害度(H)、脆弱度(V)及暴露度(E)三者交集定義。

危害度:採用TCCIP之RCP8.5情境基期與未來推估之網格日資料進行頻率分析,針對24小時雨量超過650公釐發生之降雨機率。

危害度:採用TCCIP之RCP8.5情境基期與未來推估之網格日資料進行頻率分析,針對24小時雨量超過650公釐發生之降雨機率。

脆弱度:以經濟部水利署公告之24小時降雨量650公釐下的第三代淹水潛勢圖,全臺的淹水深度及淹水範圍做為淹水脆弱度之指標。

脆弱度:以經濟部水利署公告之24小時降雨量650公釐下的第三代淹水潛勢圖,全臺的淹水深度及淹水範圍做為淹水脆弱度之指標。

暴露度:則是以人口密度做為分析。

暴露度:則是以人口密度做為分析。

相關的出版品與懶人包亦有解釋危害度、脆弱度、暴露度等指標

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Education/Brief?NowMenu=Brief

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Education/Publication?NowMenu=Publication

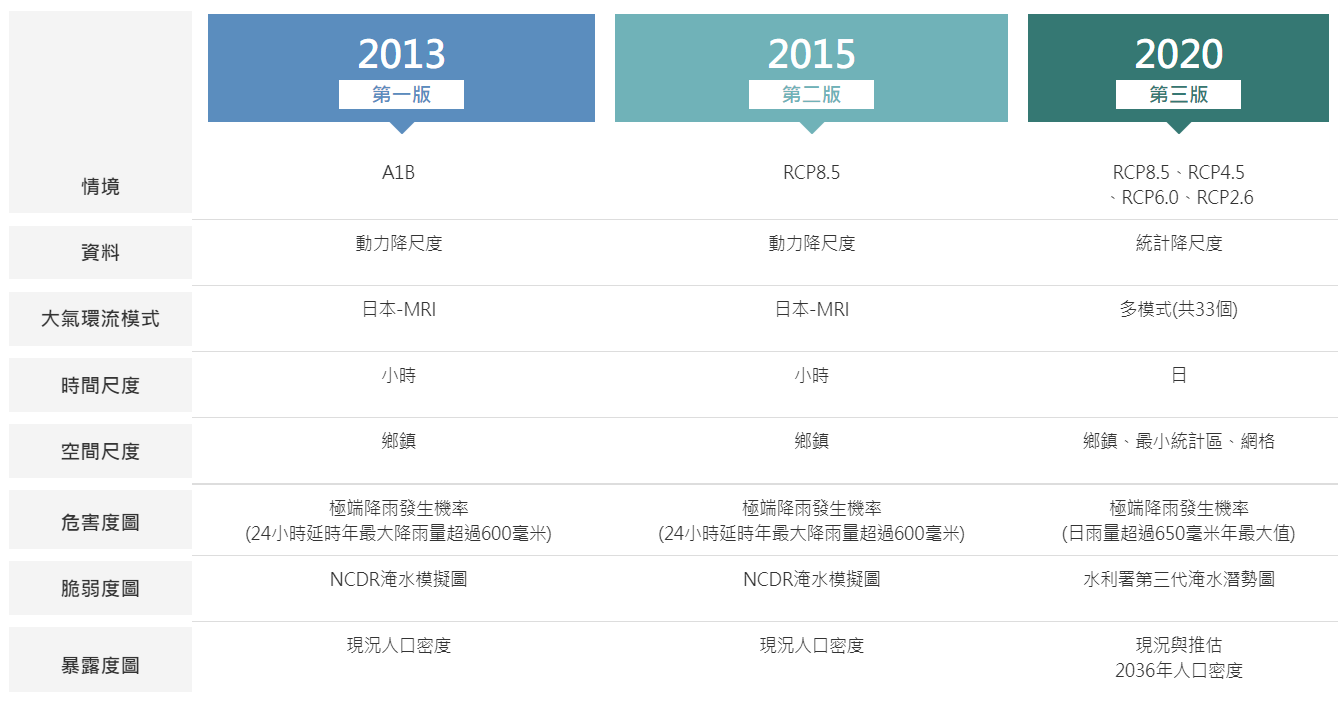

三個版本採用的危害度指標與脆弱度指標有所差異,其風險圖比較請參閱下表。危害度部分,第一版與第二版採用單一模式之動力降尺度資料,不確定性較低。脆弱度部分,第一版、第二版因無水利署的圖資,故採用災防科技中心所模擬的圖資,而第三版採用水利署第三代淹水潛勢圖,雨量提高到650mm,因此將危害度指標之降雨修正至650mm。

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Disaster/RiskIndex?Category=History

第三版淹水災害風險圖,採用的統計降尺度資料相關說明可參閱下面報告

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Education/PublicationDetail?NowMenu=Publication&id=PORT000009

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Education/BriefDetail?NowMenu=Brief&id=LAZY000008

臺灣目前尚未有推估未來海平面上升趨勢的研究成果,根據過去觀測資料,1961~2003年期間海平面每年上升2.4mm,1994~2013年期間,海平面上升速度增加到每年3.4mm,臺灣海平面上升速率有加快趨勢。災防科技中心過去完成的海岸災害風險圖(2014)主要是以暴潮與天文潮高度可能造成的海岸衝擊影響,未考量海平面上升與河口溢淹的影響。

臺灣目前尚未有推估未來海平面上升趨勢的研究成果,根據過去觀測資料,1961~2003年期間海平面每年上升2.4mm,1994~2013年期間,海平面上升速度增加到每年3.4mm,臺灣海平面上升速率有加快趨勢。災防科技中心過去完成的海岸災害風險圖(2014)主要是以暴潮與天文潮高度可能造成的海岸衝擊影響,未考量海平面上升與河口溢淹的影響。

依據IPCC AR6模式模擬結果,升溫2°C情境下(SSP3-7.0世紀中期間),可能將導致臺灣周邊海域海平面上升0.5公尺。在升溫4°C情境下(SSP5-8.5世紀末期間),可能將導致海平面上升1.2公尺。西南沿海地區,海平面上升可能導致地勢較低窪地區有溢淹情形(以現有地形資料模擬)。溢淹較深區域以沿海養殖魚塭、濕地及沙洲較為顯著。未來TCCIP計畫(https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/)亦會針對低窪沿海地區,評估海平面上升影響下,沿海、河口、感潮段河岸可能造成的溢淹情形。

依據IPCC AR6模式模擬結果,升溫2°C情境下(SSP3-7.0世紀中期間),可能將導致臺灣周邊海域海平面上升0.5公尺。在升溫4°C情境下(SSP5-8.5世紀末期間),可能將導致海平面上升1.2公尺。西南沿海地區,海平面上升可能導致地勢較低窪地區有溢淹情形(以現有地形資料模擬)。溢淹較深區域以沿海養殖魚塭、濕地及沙洲較為顯著。未來TCCIP計畫(https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/)亦會針對低窪沿海地區,評估海平面上升影響下,沿海、河口、感潮段河岸可能造成的溢淹情形。

TCCIP計畫有針對現況與RCP8.5情境做海岸衝擊評估,分別為颱風風浪與颱風暴潮衝擊變化,可以進一步查詢(https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/ark_01_ct_impact.aspx),RCP8.5情境世紀末全臺沿岸地區颱風暴潮衝擊以北部、東北部及中部海岸衝擊較大;颱風風浪衝擊以東北及東南部海岸衝擊較大。

TCCIP計畫有針對現況與RCP8.5情境做海岸衝擊評估,分別為颱風風浪與颱風暴潮衝擊變化,可以進一步查詢(https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/ark_01_ct_impact.aspx),RCP8.5情境世紀末全臺沿岸地區颱風暴潮衝擊以北部、東北部及中部海岸衝擊較大;颱風風浪衝擊以東北及東南部海岸衝擊較大。

Dr.A網頁的圖台上目前暫無提供乾旱與坡地風險圖,相關第二版單一大氣環流模式的結果則是在網頁的內文中描述,請參考下列網頁。未來將持續評估坡地與乾旱風險圖,待完成後,會再更新於Dr.A圖台。

坡地風險圖

坡地風險圖

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Disaster/RiskDetail/BAL0000020

乾旱風險圖

乾旱風險圖

https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Disaster/RiskDetail/BAL0000024

AR5報告之外還有RCP2.6、RCP4.5與RCP6.0三種情境,因RCP2.6與RCP6.0,模式數量較少,不確定性高,故未分析。而RCP4.5在世紀中的降雨表現,並不像溫度變化,隨情境數值增加而加重。氣候變遷下RCP4.54與固定暖化情境(1.5℃、2℃及4℃)之災害風險圖(已於2022年12月提供)。

由於氣候情境在近未來的不確定性高,規劃調適不建議分析採用,故目前圖資都是以世紀中與世紀末為主要的推估時間。現況則是可以參考以≒1℃情境下圖資,近未來期間建議可參考增溫1.5℃下風險圖,而世紀中期間則可參考2℃情境下圖資,世紀末則是較接近增溫4℃情境之分析結果。

Dr.A平台上提供未來推估的危害-脆弱度圖(https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Tools/ShowMapBoxWMS#),因以現況作為分級準則,在未來推估上受大氣環流模式影響,使危害度在未來多數是加重的情形,故危害-脆弱度圖在未來推估呈現較高等級。建議可選擇網格40m來判識,雖不會改變危害-脆弱度圖多數紅色等級,但可改善空間均質化,故能凸顯未有衝擊地的區域。